どうも!Maya太郎です。

Shave and a Haircutというプラグインを試用してのヘア表現の紹介ですが

他のヘア機能と共通している部分もあると思うので、ヘア機能に興味ある方は今回もご覧くださいね!

このブログではMaya2017update1(win7)、レンダラーはArnold

Shave and a Haircutなどすべて最新バージョンに近い環境(執筆時)での試用報告です。

多くの製作現場ではMayaの古いバージョンを使っていたり

プラグインなども動作検証の済んでいない最新版をあえて使っていないケースも多々あると伺っております。

レンダラーもV-Rayなど、当ブログと異なる環境でお使いの方も多いと思いますが、

環境の違いを考慮の上、参考にしていただれればと思います。

前回、ライオン風の恐竜の全体的なヘアの調整が終了しました。↓

今回はその仕上げを行います。

■密度をテクスチャマップで制御する■

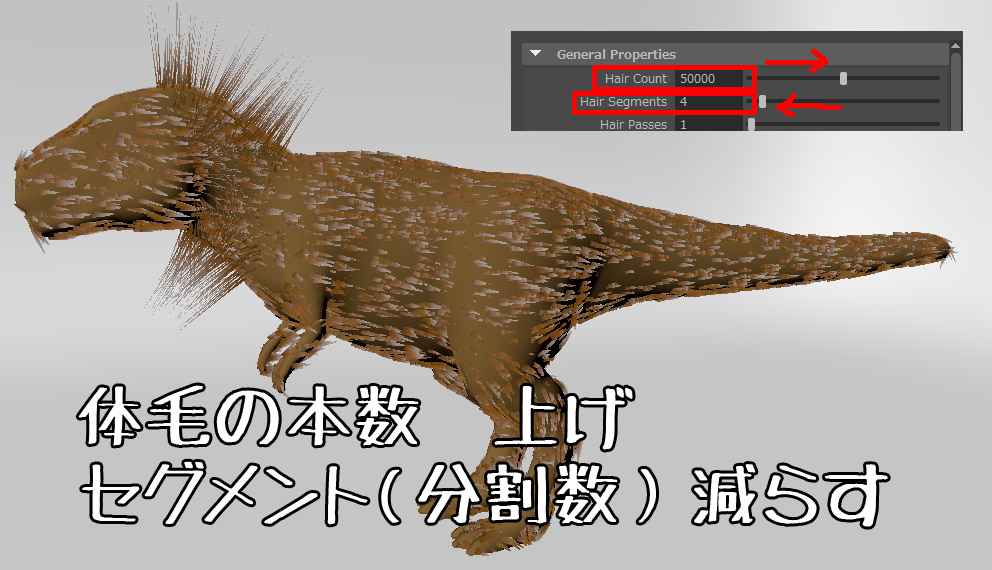

作業用の仮の設定ですが、体毛の本数を上げて、セグメントを減らします。

セグメントとはこの場合では毛の長さの分割数のことです。体毛は短いので少ない分割数でも十分なのです。

レンダリング画面です。まだ体毛に隙間があります。

50000本というのは全身を覆う動物などの場合では少なすぎるのですが、まだ追い込み前の段階なので

この程度で済ませているだけです。

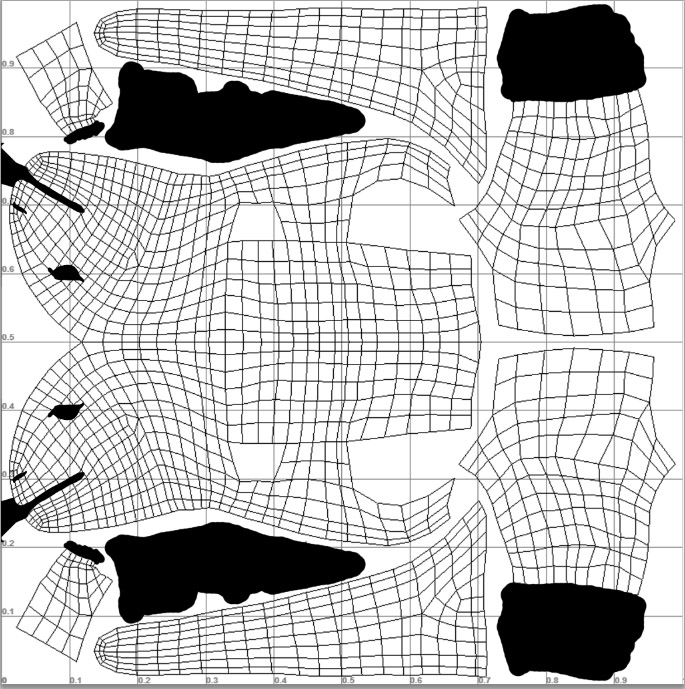

体毛の密度をテクスチャマップを作成します。

UV展開図をもとに目、口、手足の先端の密度をペイントで塗り分けます。

詳細な塗り分けなら3Dペイント機能を使う必要もありますが、これぐらいならポリゴン展開図をもとに

ペイントしちゃいます。一昔前の人はみんなこうやってましたし。

黒い部分は毛が生えないようにするイメージです。

グレースケールで密度のグラデーション制御可能ですが、今回は生える生えないの極端な調整にしているだけです。

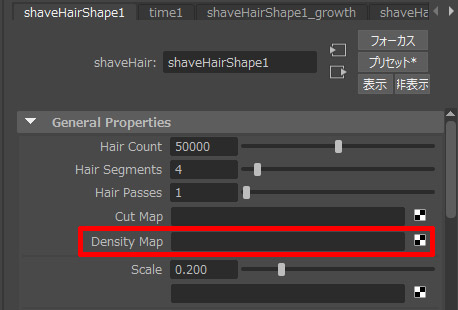

このマップをDensity Map(密度)に接続します。

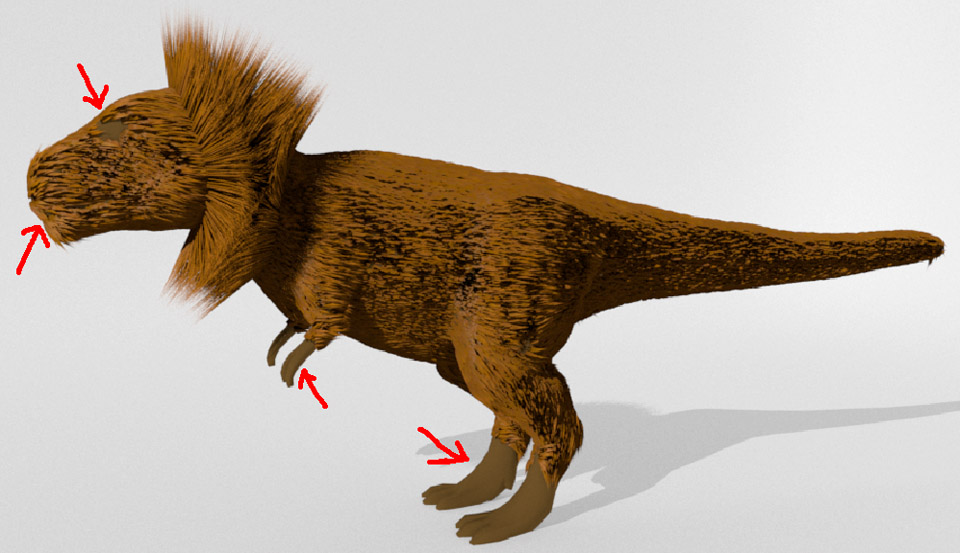

目や手足などの先端が無毛状態になっていますね。

鼻と口は他の部分の毛におおわれてよくわかりませんが、設定はされているはずです。

■体毛の本数を増やし、毛を細くしてよりリアルに■

全体の毛の流れ、密度などを調整してから

最終的な体毛の品質コントロールをします。

ここからは計算が重たくなりますので、作業環境によってはうまく作業できない場合もあります。

少しずつ数値を上げていくことをお勧めします。(同時にバックアップも)

ヘアの本数を大幅に増やし(50000→500000)

毛の根元の太さを細くします。

これでかなり密度の高い体毛の見た目になります。↓

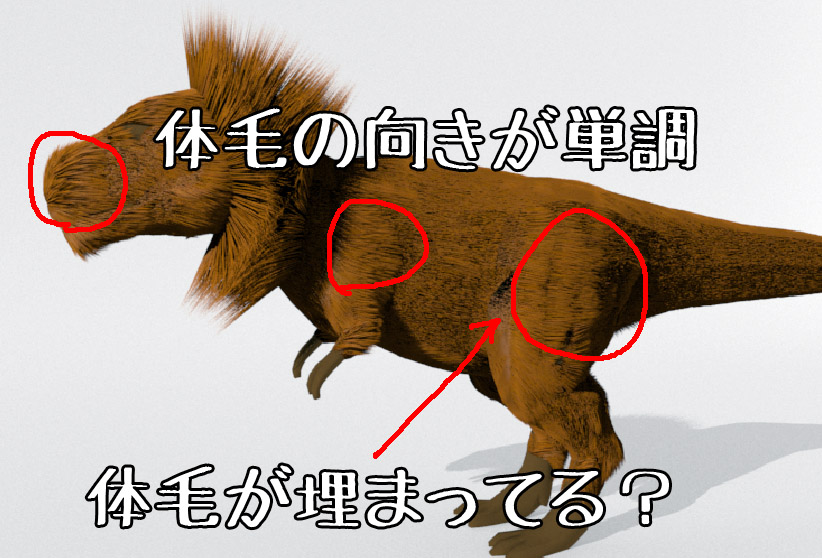

詳細が見えるようになると、毛の流れが単調だったり、

毛の流れが偏って地肌が露出してたりと、気になる部分がどうしても出てきます。

前回記事のたてがみ遊びのようにパラメータ調整でごまかせるかな?

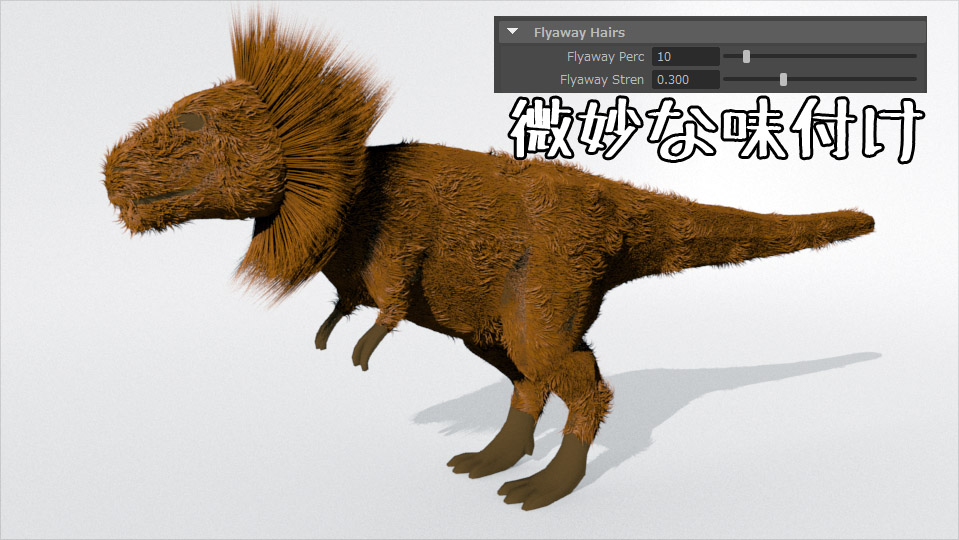

とFlyaway等のパラメーターをいじってみました。

うーん。おもしろいけど没だな。

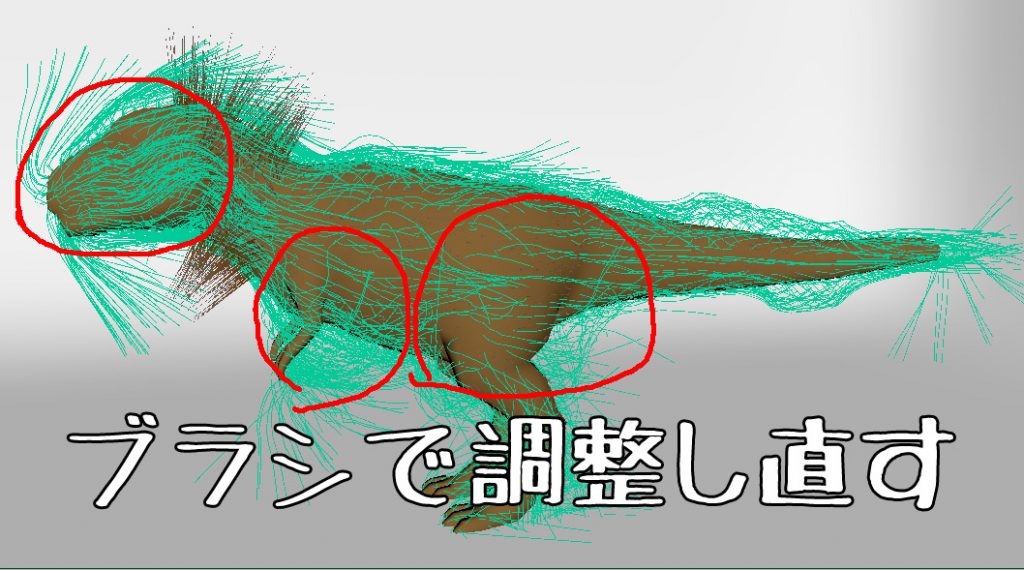

結局、ブラシツールに戻って作業し直すことになりました。

作業工程の行ったり来たりで申し訳ありませんが、ブラシ作業時はヘアの本数を(再び)下げたほうがいいです。

下図赤印の気になる個所をブラシで再調整します。

そして、レンダリング。

一応これで完成! でもいいのですが…

ブログ的には物足りないので、もう一歩進めてみます。

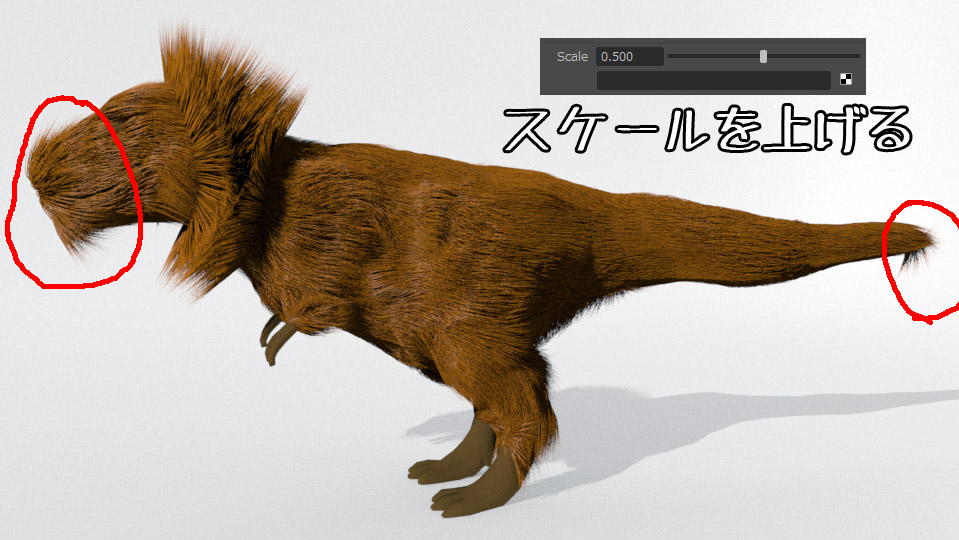

もうすこし毛を伸ばしてみます。

何度もやってる操作ですが、スケールを上げます。

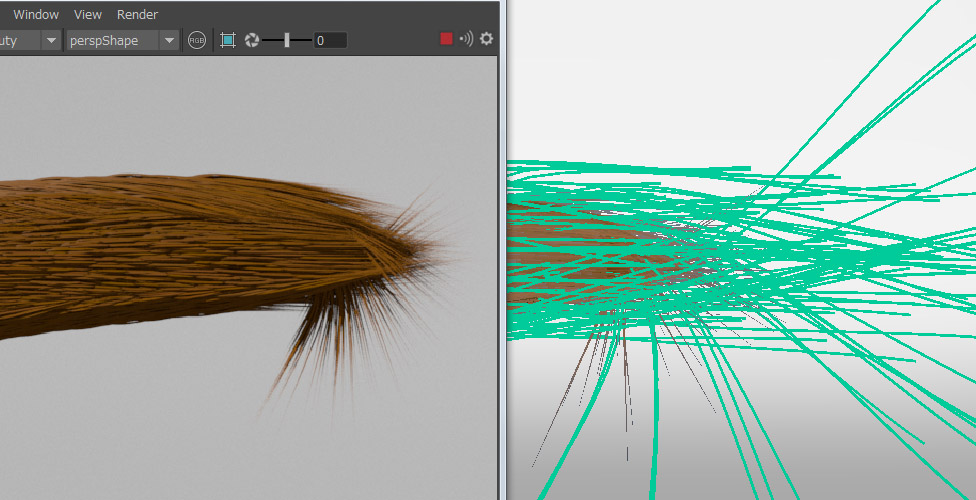

かなりロングヘアーになりました、鼻先と尻尾の先の毛の生え方が気になります。

こんなときに使えるツールはないものかと探したところ、

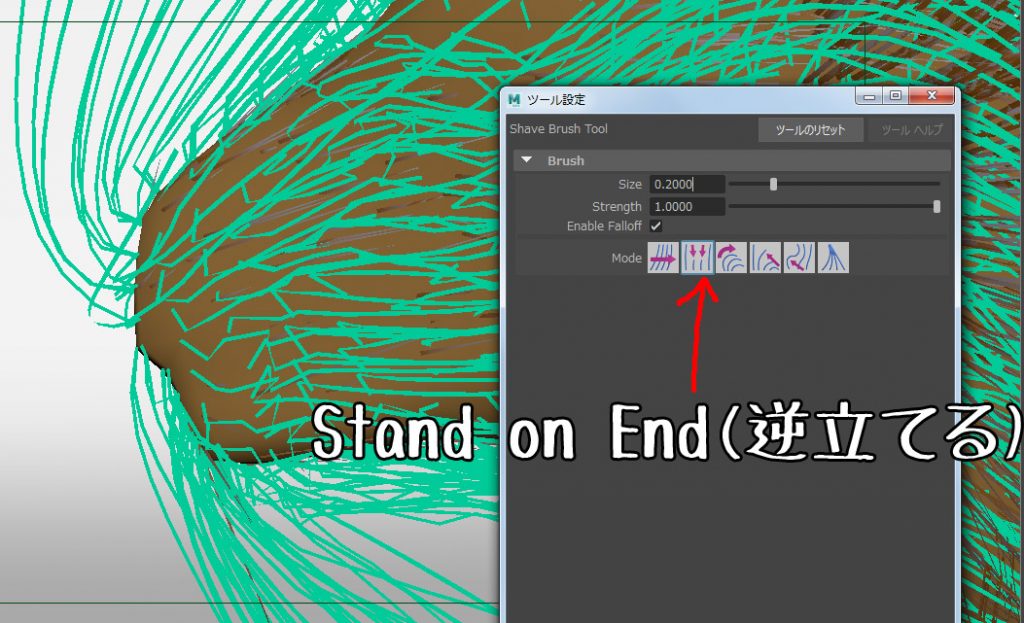

ブラシツールに「Stand on End」というモードがありました!

左右のドラッグで毛を伸ばしたり引っ込めたり(要は長さ調整)出来るようです。

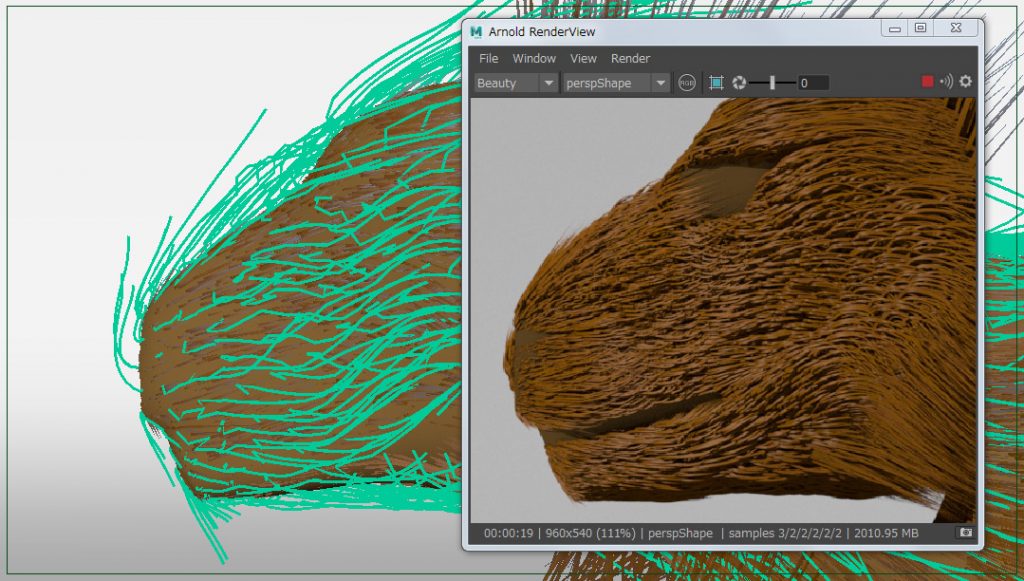

使ってみるとこの通り!

しっぽにも挑戦!

うまくいきました。

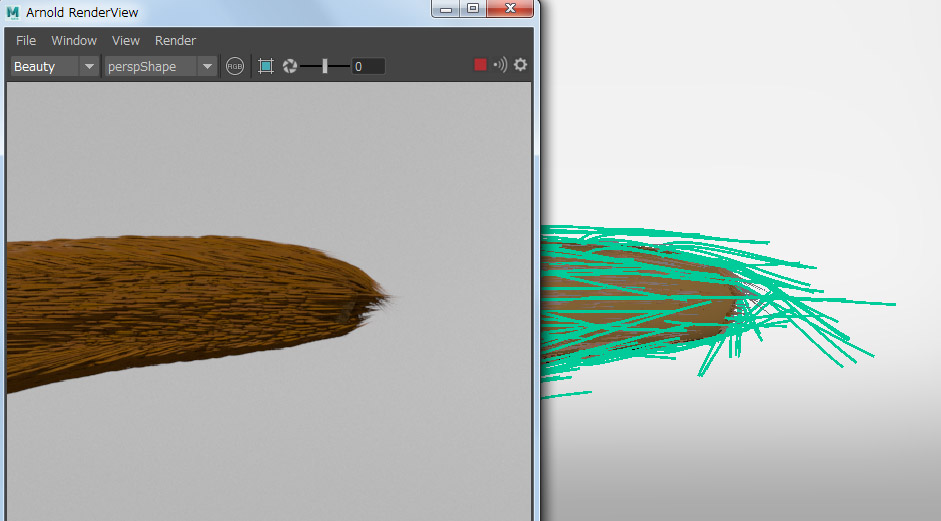

ロングヘアーでも結構いい感じに仕上がりました。

仕上げに目を追加し、皮膚の質感を設定。皮膚はスキンシェーダーでSSS(サブサーフェース スキャッタリング)表現を

使ってみたら、一気に小動物化してしまいました(笑)

こんな小動物飼いたいですね

仕上げにArnoldのサンプル数を上げてレンダリングしたものです。が、一見ほとんど変わりませんでした…

全身毛むくじゃらのキャラクターは体毛の本数が多くなるので

最終レンダリングの負荷がかかりそうですが、

少ない本数の初期の段階で毛並みをきちんと処理する技術さえ身につければ楽しく作業できます。

もし皆様もヘア機能に挑戦される場合は、がむしゃらにいろんなモデルでの練習に挑戦してくださいね。

ヘア編、途中別ネタを挟むこともありますが、まだまだ続きます!